作者:Miska Simanainen 和 Annamari Tuulio-Henriksson

译者:肖轶石

引言

贫穷与不佳的健康状况之间的关系早已为人所知,尽管人们对贫穷与健康之间的实际联系机制还不甚了解。越来越多的文献表明,失业(往往与贫困相伴)会对健康造成巨大风险,尤其会对失业者的精神健康、心理健康和认知能力产生负面影响(例如,Acevedo 等人,2020 年;Wahrendorf 等人,2019 年;Wanberg,2012 年;Pelzer 等人,2014 年;Van der Noordt 等人,2014 年;Kim 和 von dem Knesebeck,2016 年)。此外,我们了解到幸福在心理、社会和经济层面是紧密相连的。失业通常会导致经济资源的缺乏,而经济资源是幸福感的重要决定因素(Paul 和 Moser,2009 年)。失业还可能通过收入以外的途径降低生活满意度和幸福感,例如减少社会参与(Kunze 和 Suppa,2017 年)。从实际角度来看,我们能否通过政策行动来处理贫困与幸福之间的复杂关系是一个重要问题。

无条件现金转移支付(UCT)是组织社会保障的一个潜在政策工具。无条件现金转移支付是一种定期的现金转移支付,无需进行资格审查,也无需进行收入调查或经济情况调查。早期的研究表明,引入 UCT 政策可以改善人口健康。例如,Forget(2011 年)报告了加拿大一项保证年收入的实验所取得的积极成果。另一系列证据表明,在低收入和中等收入国家,统一现金转移支付可能会改善某些健康结果,尽管统一现金转移支付和有条件现金转移支付计划(CCT)的相对有效性仍不确定(例如,Costello等人,2003年;Davala等人,2015年;Pega等人,2017年)。

假定以往研究的结果表明 UCTs 与更好的健康和福祉之间存在因果关系,那么根据所衡量的健康结果,可能有多种因果机制在起作用。例如,增加家庭可支配收入可能是导致行为变化,从而产生积极健康结果的关键因素,例如通过更好的营养条件或增加对医疗服务的使用。另一方面,”统一现金转移支付 “的无条件性质可能会减少收入的不稳定性,这种不稳定性反映在不同的主观幸福指数上,如生活满意度。有趣的是,Zuelke 等人(2018 年)在他们的观察性研究中发现,失业对抑郁风险的负面影响不能完全用物质和社会资源的差异来解释。这一结果表明,福利类型(经济情况调查与非经济情况调查)与抑郁风险升高之间存在潜在关联。

在发达国家,关于 UCT 对健康和幸福的影响的实证研究数量有限。不过,Gibson 等人(2020 年)在最近对类似 UTC 的工具进行的研究回顾中发现,UCT 有可能对心理健康产生积极影响。在本章中,我们将通过分析芬兰基本收入实验(2017-18 年)期间开展的一项调查研究的健康结果,为这一未被探索的研究领域做出贡献。芬兰基本收入实验是一项随机实地实验,采用了一种名为基本收入的特殊 UCT 政策。在该实验中,2000 名失业人员在两年内每月领取 560 欧元,无需进行收入或经济情况调查,也几乎无需进行任何资格筛选。我们研究了实验结束后的结果,实验组(领取基本收入)与对照组(未领取基本收入)在主观健康、精神压力和认知能力方面的差异。我们还反思了之前关于 UCT 和基本收入的研究结果,并为进一步研究芬兰基本收入实验的积极结果提供了基础。

本章的结构如下。首先,我们简要讨论幸福感的概念和我们采用多维方法的目的。其次,我们介绍了如何在调查问卷中操作这些维度来衡量幸福感。之后,我们介绍调查结果,并在最后一节总结我们的研究结果,讨论其质量和相关性。

幸福的多面性

根据世界卫生组织(WHO)的定义,健康是 “一种完全的身体、精神和社会幸福状态, 而不仅仅是没有疾病或虚弱”(WHO, 2001a)。当我们问一个人如何看待自己的健康时,他的回答代表了他自己的观点和特定的生活状况。两个患有同样疾病的人可能会给出截然不同的答案。例如,患有疾病的人如果正在接受实验,并且因此没有面临工作水平大幅下降的问题,那么他们可能会认为自己的健康状况非常好。

幸福是一个高度多维的概念,可以从临床或主观健康、生活质量或对生活条件的社会和经济影响等角度来探讨。对个人而言,自我实现、社会交往、幸福感和社会资本都是幸福的重要因素。因此,世卫组织将心理健康定义为 “一种幸福的状态,在这种状态下,个人能够认识到自己的能力,能够应对正常的生活压力,能够富有成效地工作,并且能够为自己的社区做出贡献”(世卫组织,2001b)。

在过去的几十年里,研究人员对幸福感的主观方面越来越感兴趣(例如,Veenhoven, 2004; Layard, 2006)。除了个人在追求个人目标时所需要的客观生活条件和经济资源外,对健康状况和生活满意度的主观感受也越来越多地被视为幸福的相关指标。然而,另一种研究集中于与健康有关的、社会的、心理的和个人的其他能力,将其作为个人和社会福祉的核心决定因素(例如,Sen, 1993)。

在我们关于芬兰基本收入试验对健康和幸福的潜在影响的研究中,我们接受了幸福概念的多维性,并纳入了不同维度的衡量标准。我们探讨了领取UTC对实验组的主观健康、生活满意度、精神压力、社交隔离和认知能力的潜在影响。为了全面了解参与者的健康状况,我们还调查了医疗服务的使用情况以及是否存在自我报告的长期疾病。

数据和方法

在本研究的实证分析中,我们利用了芬兰基本收入试验期间进行的电话调查数据。在调查问卷中,我们选择了不同的幸福感维度进行分析,即主观健康、生活满意度、精神压力、社会隔离和认知能力,这些维度均采用了在早期研究中使用和验证过的标准问题模式(有关调查的更多信息,请参见第 5 章)。

在调查中,主观健康状况是通过 “您如何描述自己的总体健康状况?共有五个回答项目:很好、好、一般、差和很差。此外,健康状况的测量还包括一个问题,即是否存在使受访者日常生活复杂化的长期疾病、缺陷或精神健康问题。疾病的存在及其造成的障碍程度用 “是”、”非常严重”、”是,在某种程度上 “和 “否 “等回答类别进行评估。我们通过分别询问受访者到公共卫生护理护士或医生、医院医生、牙医或其他医疗服务提供者处就诊的次数来了解医疗服务的使用情况。

对总体生活满意度的评价采用从 0(极不满意)到 10(极满意)的量表。欧洲社会调查(ESS,2018 年)也使用了这一特定调查问题。

心理困扰采用五项心理健康指数(MHI-5)(Berwick 等人,1991 年)进行评估。该指数的五个不同问题主要针对受访者过去一个月的主观精神状态。心理健康的评估维度包括紧张、无法振作、平静、忧郁和快乐。主观感受采用六项目量表进行测量:所有时间、大部分时间、很多时间、部分时间、很少和完全没有。

调查还包括两个不同的抑郁症筛查问题。第一个问题是询问受访者在过去 12 个月中是否经历过至少两周的悲伤、沮丧或抑郁期。第二个问题是,受访者是否曾在一段时间内对大部分通常能给他们带来乐趣的事情(如业余爱好、工作或其他)缺乏兴趣。评价采用二分法,取值为 “是 “或 “否”。在以前的研究中,这些问题被证明可以可靠地筛查出临床抑郁症(Arroll 等人,2003 年)。

通过询问受访者感到孤独的频率(”从不”、”极少”、”有时”、”经常”、”一直”),对幸福感的社会方面进行了调查。研究分析的最后一个幸福感维度涉及受访者的认知能力。受访者被要求描述他们最近在记忆力、注意力和学习新事物方面的经历(参见 Troyer 和 Rich, 2002)。评价采用五项量表,分别为非常好、好、满意、差、非常差(以及说不清)。

我们对调查数据进行了分析,比较了实验组和对照组答复的分布和简要统计。此外,我们还计算了适当的统计显著性检验(t 检验和卡方检验),并在5%的显著性水平上对组间差异进行了解释。为了使分析更加稳健,对精神痛苦的研究变量(MHI-5 指数)进行了逻辑回归模型估计。回归分析采用了两种模型,第一个模型将实验指标、年龄和性别作为解释变量,而第二个模型还包括实验期间的就业状况指标和受访者的健康状况指标。

就业状况是从调查问题——自 2017 年初以来,您是如何找到工作的?如果受访者回答了这一问题(”回应了招聘广告”、”直接联系了雇主”、”接受了就业办公室的介绍”),则他们在实验期间的就业状况指标值为正。对正指标值的解释是,受访者自实验开始以来至少有一些工作。另一方面,健康状况是通过之前描述过的研究问题 “您是否患有使您的日常生活复杂化的长期疾病、缺陷或精神健康问题?

在大多数情况下,我们将不同研究变量的结果报告为响应分布。在相关情况下,我们会将回答类别合并。在电话访谈中,每个调查问题都为受访者提供了一个 “不能说 “的选项。选择这一答案的受访者相对较少,在本文分析的问题中,这一比例从 0.0% 到 7.0% 不等。将 “不能说 “的答案纳入精神痛苦的结果变量(MHI 指数)意义不大,因此我们在回归分析中省略了这些答案。我们使用 R 编程工具对数据进行了分析。

结果

健康、医疗服务的使用和生活满意度

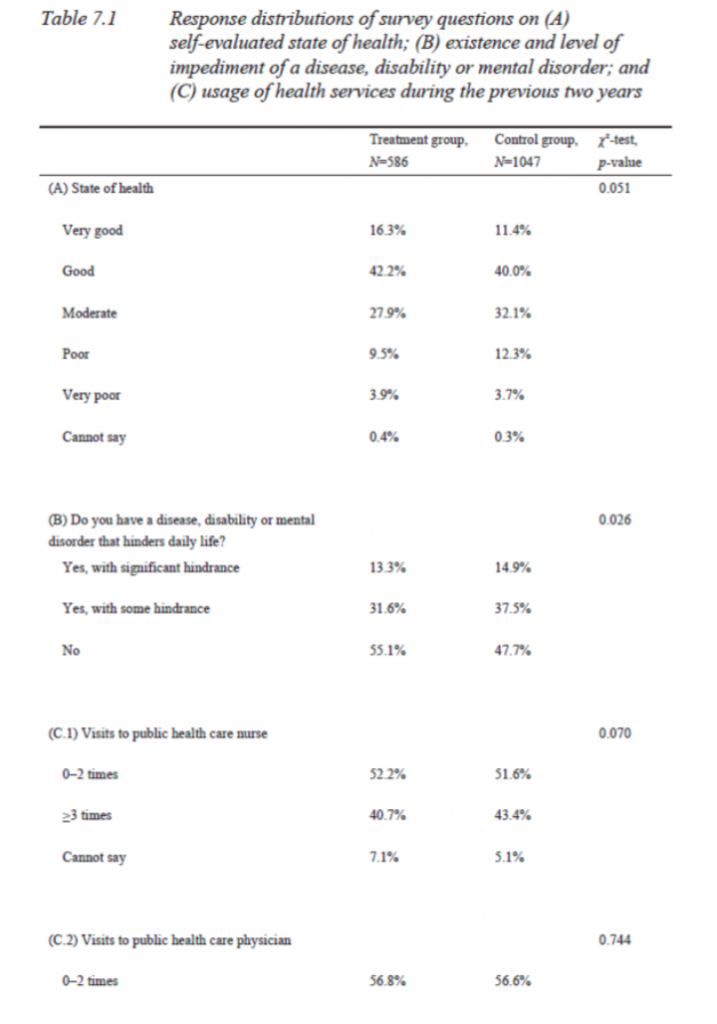

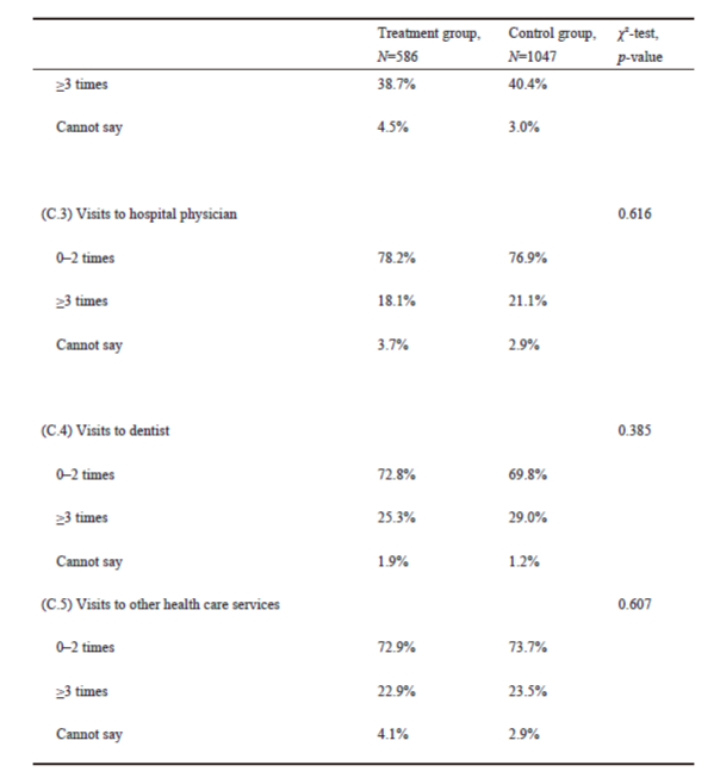

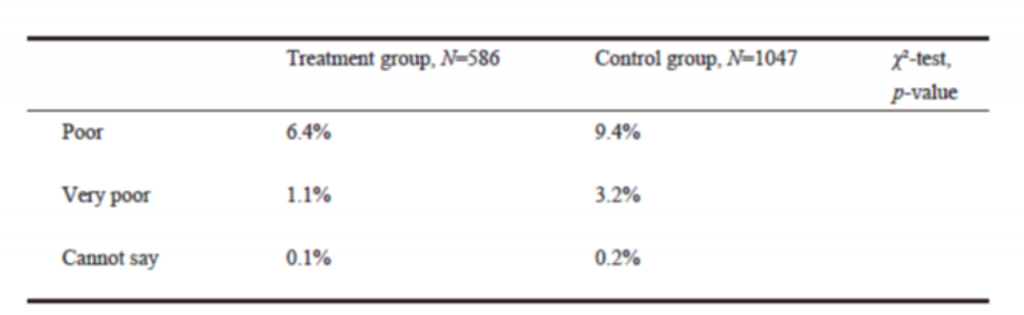

在实验组中,58.5%的人将自己的健康状况评价为良好或非常好。对照组的这一比例为 51.4%。对照组中将自己的健康状况评为中等的比例(32.1%)相对高于实验组(27.9%)。在实验组中,13.4% 的人认为自己的健康状况较差或很差,而对照组的这一比例为 16.0%。两组之间的差异在统计学上几乎是显著的,在报告健康状况良好或非常好的人群中,百分点差异最大(表 7.1,A)。

与实验组相比,对照组中有较大比例的人报告患有妨碍日常生活的疾病、残疾或精神障碍(表 7.1,B)。在实验组中,一半以上的人没有报告任何疾病、残疾或精神障碍。

表 7.1(C)还报告了实验组和对照组的医疗服务访问情况。两组之间的差异在统计上并不显著。在实验组和对照组中,约40% 的人在过去两年中看过护士或公共保健医生三次或三次以上。在这两组中,超过四分之三的人在同一时期内到医院看病或使用其他医疗服务的次数少于三次。同样,近四分之三的人看牙医的次数不超过两次。

除了主观健康状况和医疗服务使用情况外,调查还包括对生活满意度的测量。在从零到十的量表中,实验组的生活满意度平均值为 7.3,对照组为 6.8(t 检验,P<0.001)。实验组中约有1%的人对自己的生活极不满意,而对照组的这一比例约为2%。在实验组中,超过 9% 的人对自己的生活感到非常满意,而对照组只有7%,两组平均值之间的差异在统计学上有显著意义。

精神压力、抑郁症状和社会隔离

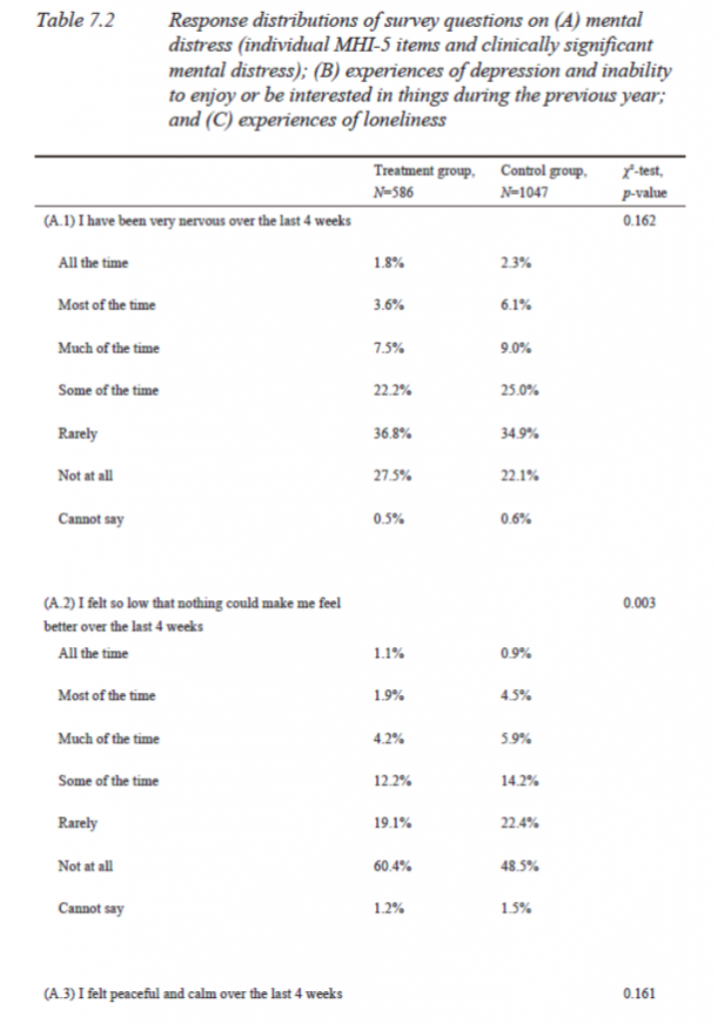

表 7.2 报告了测量精神痛苦的 MHI-5 指数中不同问题(A.1-A.5)的答案分布情况。与对照组相比,实验组受访者较少感到悲伤和沮丧(A.4)。此外,实验组报告的人们振作起来的能力高于对照组(A.2)。在其他个别问题上,我们观察到两组之间没有明显的统计学差异。与对照组相比,实验组有更大比例的人表示大部分或所有时间都很快乐,但这两种差异在统计上都不显著。

MHI-5 指数是通过对五个独立的反应(从5-30 到 0-100)的总和进行重新缩放而形成的。以 52 分为临界值,对具有临床意义的精神痛苦进行二分法测量。不超过 52 分的受访者被归类为有临床精神痛苦。在研究中,我们根据标准对实验组和对照组的人员进行了分类。根据这一衡量标准,17%的实验组和24%的对照组受访者患有严重的临床精神困扰(A.6)。

关于抑郁症筛查问题的回答,对照组中约有三分之一的人表示在上一年经历过至少持续两周的抑郁症。在实验组中,这一比例约为五分之一。此外,对照组中超过三分之一的人报告说,在至少两周的时间里,他们享受生活的能力或对日常活动的兴趣明显下降。在实验组中,约有四分之一的人报告了类似的经历。(表 7.2,B.1-B.2)

社会隔离提供了另一个衡量幸福感的标准,或者更正确地说,是幸福感的一个维度,它既受其他幸福感维度(如精神痛苦)的影响,本身也是一个促成因素(孤独感对精神幸福感的影响)(例如,Beutel 等人,2017 年)。与对照组相比,实验组人员报告的孤独感较少,这一差异在统计学上具有重要意义(表 7.2,C)。然而,在两组中,持续孤独的经历都很少,一半以上的人很少或从未经历过孤独。

记忆、学习和集中注意力的能力

认知能力可能是UCT对个人幸福感以及改善个人生活条件的能力产生影响的重要媒介。例如,Mullainathan 和 Shafir(2013 年)讨论了认知 “带宽稀缺 “的过程,在这一过程中,资源的缺乏会阻碍正确的决策,并可能导致负面的健康结果。早期的实证案例研究(Forget, 2011; Pega 等人, 2017; Zuelke 等人, 2018; Gibson 等人, 2020)促使我们提出这样一个问题:认知带宽稀缺问题是否可以通过 UCT 政策来解决,至少是部分解决。CCTs 尤其是经济情况调查福利计划可能会因理解不透、复杂的资格和支付规则以及福利制裁而造成混乱,从而给福利领取者的日常生活带来新的困难。另一方面,UCT应通过定期、非依赖收入水平和不减少每月支付,提供可预见的收入保障。

我们发现,在有关认知能力的所有三个自我评价调查问题上,实验组和对照组之间存在着明显的统计学差异(表 7.3)。实验组对记忆功能、学习新事物和集中注意力能力的评价比对照组更积极。两组中都有不到10%的人表示能力较差或非常差。关于认知能力的结果与实验组在不同幸福感维度上一直优于对照组的情况相吻合。

结果的敏感性:失业与精神压力

越来越多的文献结果表明,失业会对个人的心理健康、心理逻辑幸福感和认知能力产生负面影响,从而给个人带来巨大的健康风险(详见 Acevedo 等人,2020 年;Wanberg,2012 年;Kim 和 von dem Knesebeck,2016 年)。Wahrendorf 等人(2019 年)得出结论,不良就业史与不良的后续健康功能有关。Van der Noordt 等人(2014 年)的系统综述表明,就业有益于健康,尤其是在抑郁和一般心理健康方面。此外,Pelzer 等人(2014 年)的研究结果表明,抑郁综合征是失业的结果而非原因。一般来说,失业与主观幸福感下降有关(Brown 等人,2003 年)。

上述研究表明,就业状况与心理健康之间存在关联和潜在的因果关系,这促使我们对就业状况进行控制。一项登记研究显示,在芬兰的实验中只有轻微的就业效应(Hämäläinen 等人,2020 年)。然而,调查研究显示出较高的无响应率让人怀疑研究小组在心理健康相关协变量方面的平衡性。为了分析上述结果对就业和健康状况较好的参与者的潜在过度代表性的敏感性,我们将临床意义上的精神痛苦与实验指标进行了回归,并将就业和是否存在长期健康障碍作为额外的控制因素。我们假设长期健康障碍的存在不受参与实验的影响。然而,我们认为健康状况对主观幸福感的影响是可信的。

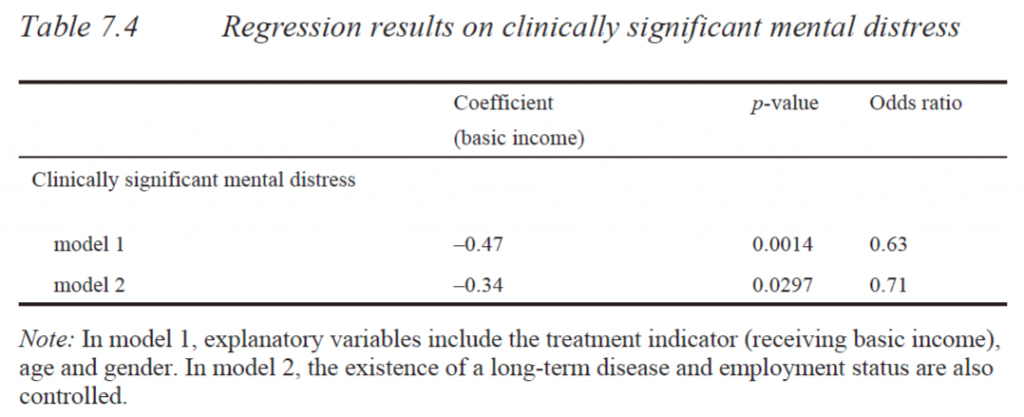

我们使用两个逻辑回归模型检验了观察到的实验组和对照组之间精神痛苦差异的稳定性。第一个模型的解释变量包括实验指标、实验开始时的年龄(25-34岁、35-44岁和45-59岁年龄组)。第二个模型还包括健康状况(是否患有长期疾病)和就业情况(实验期间是否就业)。在这两个模型中,实验指标(获得基本收入)的系数在统计上都很显著(表 7.4)。

讨论和结论

在这篇文章中,我们分析了芬兰基本收入实验参与者对其健康状况、医疗服务使用情况、精神压力和认知能力的自我报告评价。与未获得基本收入的对照组相比,获得基本收入的实验组报告了更高的生活满意度、更好的健康状况、更少的精神困扰和抑郁,以及更强的记忆力、学习新事物的能力和集中注意力的认知能力。健康和就业状况是数据中观察到的精神压力差异的相关解释因素。然而,即使控制了就业状况和健康状况,实验组和对照组之间的差异在统计上仍然显著。

由此看来,领取基本收入可能部分减轻了实验组的经济困难和失业造成的不安全感。因此,与对照组相比,实验组的心理健康水平可能有所提高。经济安全感的改善可能会增强实验组应对日常生活挑战的能力,并提供更好的生活方向感。另一方面,分析表明就业是解释两组间精神痛苦差异的一个因素。值得注意的是,在实验中,基本收入也起到了收入补充的作用。在两年的跟踪期内,实验为那些找到工作的人提供了额外的经济资源,这可能是实验组心理健康水平相对较高的原因。

有关健康结果的研究结果与之前的研究结果一致,表明 UCT 改革与更好的精神健康之间存在正相关关系,尽管现有证据大多来自发展中国家(例如,Ruckert 等人,2018 年)。除了补充有关精神痛苦的证据外,我们的研究还提供了新的有趣证据,说明在发达国家背景下,获得基本收入与认知能力提高之间的关联。个人的认知能力在当今的信息社会中发挥着至关重要的作用。认知资源的匮乏会阻碍正确的决策,而这种阻碍可能会对健康结果产生负面影响(Mullainathan 和 Shafir,2013 年),有可能降低带宽稀缺性的政策措施值得进一步分析和尝试。

根据加拿大 MININCOME 实地实验,Forget(2011年)表示在意外伤害和精神健康方面,实验组的住院率比对照组降低了8.5%。他们的研究还发现,实验组与医生的接触减少了,尤其是在精神健康方面。Pega 等人(2017 年)在对中低收入国家的 UCT 研究进行系统回顾时发现,UCT 并未增加医疗服务的使用,但有可能改善某些健康结果。然而,关于 “统一现金转移支付 “和 “共同现金转移支付 “相对有效性的证据仍然非常不确定(Pega 等人,2017 年)。

在我们的分析中,实验组和对照组在使用医疗服务方面没有差别,但对主观健康结果的分析表明,基本收入可能会产生积极影响。为了找到更有力的证据来证明芬兰试验对健康行为和健康结果的潜在影响,应该对所有试验对象进行登记研究。

值得注意的是,根据调查数据,实验组和对照组都很少使用医疗服务。同样,Lappalainen 等人(2018 年)的一项登记研究发现,长期失业人员很少使用医疗服务。考虑到目标群体中约有一半的人长期患病,导致日常生活受到阻碍,这一结果具有社会意义。

这项研究有几个局限性,在解释结果时需要加以考虑。首先,我们使用的幸福定义主要集中在心理方面,忽略了社会和经济方面。不过,我们在分析精神痛苦时控制了就业状况。建模的结果验证了就业在解释心理幸福感方面的相关性。另一方面,即使控制了就业情况,也观察到参与 UCT 实验与心理健康之间存在正相关。

其次,分析中使用的数据只包括了31%被联系参与者的答复。在对照组样本中,回复率约为20%。较低且不平衡的回复率可能会在比较中产生选择偏差。我们试图通过权衡数据来纠正样本可能存在的不典型性。但是,在评估结果时仍需谨慎,我们应避免得出任何因果关系的结论。我们的结果表明实验组的心理健康水平较高,这有可能是由于分析中无法控制的组间差异造成的。在此,对芬兰实验的进一步登记研究对于填补研究空白也是至关重要的。

总之,在基本收入实验中,接受 “统一现金转移支付 “的参与者似乎比那些仍在现行税收福利框架内的参与者感觉精神状态更好。与对照组相比,实验组报告的精神痛苦、抑郁、沮丧或孤独感较少。此外,实验组的认知能力高于对照组。在比较各组对几种不同调查措施的反应分布时,可以持续观察到这些差异。这些证据表明,UCL政策可以帮助改善受益人的心理健康,可能是通过让他们对工作内外的生活有更大的控制权。展望未来,利用行政登记册和调查数据对芬兰试验的健康结果进行进一步研究,将加深我们对UCL计划在改善健康结果方面潜力的理解。我们希望,这项研究还将揭示在发达国家的福利中,将UCL与受益人的健康和幸福联系起来的复杂机制。

参考文献

Acevedo, P., Mora-Urda, A. I. and Montero, P. (2020), ‘Social inequalities in health:duration of unemployment unevenly effects on the health of men and women’,European Journal of Public Health, 30(2), 305–10.

Arroll, B., Khin, N. and Kerse, N. (2003), ‘Screening for depression in primary care with two verbally asked questions: cross sectional study’, BMJ, 327(7424), 1144–6.

Berwick, D. M., Murphy, J. M., Goldman, P. A., Ware, J. E., Barsky, A. J. and Weinstein, M. C. (1991), ‘Performance of a five-item mental health screening test’, Medical Care, 29(2), 169–76.

Beutel, M. E., Klein, E. M., Brähler, E., Reiner, I., Jünger, K., Michal, M., Wiltink, J., Wild, P. S., Münzel, T., Lackner, K. and Tibubos, A. N. (2017), ‘Loneliness in the general population: prevalence, determinants and relations to mental health’, BMC Psychiatry, 17(1), 1–7.

Brown, D. W., Balluz, L. S., Ford, E. S., Giles, W. H., Strine, T. W., Moriarty, D. G., Croft, J. B. and Mokdad, A. H. (2003), ‘Associations between short- and long-term unemployment and frequent mental distress among a national sample of men and women’, Journal of Occupational and Environmental Medicine, 45(11), 1159–66.

Costello, E. J., Compton, S. N., Keeler, G. and Angold, A. (2003), ‘Relationships between poverty and psychopathology: a natural experiment’, JAMA, 290(15), 2023–9.

Davala, S., Jhabvala, R., Standing, G. and Mehta, S. K. (2015), Basic Income: A Transformative Policy for India, London: Bloomsbury.

European Social Survey ESS (2018), ‘ESS9 Source Questionnaires’, available at https:// www . europeanso cialsurvey .org/ docs/ round9/ fieldwork/ source/ ESS9 source_questionnaires .pdf (accessed 12 November 2020).

Forget, E. L. (2011), ‘The town with no poverty: the health effects of a Canadian guaranteed annual income field experiment’, Canadian Public Policy, 37(3), 283–305.

Gibson, M., Hearty, W. and Craig, P. (2020), ‘The public health effects of interventions similar to basic income: a scoping review’, Lancet Public Health, 5(3), 165–76.

Hämäläinen, K., Kanninen, O., Simanainen, M. and Verho, J. (2020), Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti: Rekisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista [The Final Report on the Evaluation of the Basic Income Experiment: Register Analysis on Labour Market Effects], Helsinki: VATT Institute for Economic Research, VATT Muistiot 59, available at http:// urn .fi/ URN: ISBN: 978 -952 -274 -259 -9 (accessed 18 December 2020).

Kim, T. J. and von dem Knesebeck, O. (2016), ‘Perceived job insecurity, unemployment and depressive symptoms: a systematic review and meta‑analysis of prospective observational studies’, International Archives of Occupational and Environmental Health, 89(4), 561–73.

Kunze, L. and Suppa, N. (2017), ‘Bowling alone or bowling at all? The effect of unemployment on social participation’, Journal of Economic Behavior & Organization, 133, 213–35.

Lappalainen, K., Mattila-Holappa, P., Yli-Kaitala, K., Hult, M. and Räsänen K. (2018),‘Pisimpään työttömänä olleet käyttävät vähiten terveyspalveluja’ [‘Those who have been unemployed for the longest use health services the least’], Suomen lääkärilehti [Finnish Medical Journal], 42, 2421–6.

Layard, R. (2006), Happiness: Lessons from a New Science, London: Penguin Books.

Mullainathan, S. and Shafir, E. (2013), Scarcity: Why Having Too Little Means so Much, New York: Times Books.

Paul, K. and Moser, K. (2009), ‘Unemployment impairs mental health: meta-analyses’, Journal of Vocational Behavior, 74(3), 264–82.

Pega, F., Liu, S. Y., Walter, S., Pabayo, R., Saith, R. and Lhachimi, S. K. (2017),‘Unconditional cash transfers for reducing poverty and vulnerabilities: effect on use of health services and health outcomes in low- and middle-income countries’, Cochrane Database of Systematic Reviews, 11.

Pelzer, B., Schaffrath, S. and Vernaleken, I. (2014), ‘Coping with unemployment: the impact of unemployment on mental health, personality, and social interaction skills’, Work, 48(2), 289.

Ruckert, A., Huynh, C. and Labonté, R. (2018), ‘Reducing health inequities: is universal basic income the way forward?’ Journal of Public Health, 40(1), 3–7.

Sen, A. (1993), ‘Capability and well-being’, in Sen, A. and Nussbaum, M. C. (eds.), The Quality of Life, Oxford: Clarendon Press, pp. 30–52.

Troyer, A. K. and Rich, J. B. (2002), ‘Psychometric properties of a new metamemory questionnaire for older adults’, Journals of Gerontology, Series B, Psychological Sciences & Social Sciences, 57(1), 19–27.

Van der Noordt, M., IJzelenberg, H., Droomers, M. and Proper, K. I. (2014), ‘Health effects of employment: a systematic review of prospective studies’, Occupational and Environmental Medicine, 71(10), 730–6.

Veenhoven, R. (2004), ‘Subjective measures of well-being’, in McGillivray, M. (ed.), Human Well-being, London: Palgrave Macmillan, pp. 214–39.

Wahrendorf, M., Hoven, H., Goldberg, M., Zins, M. and Siegrist, J. (2019), ‘Adverse employment histories and health functioning: the CONSTANCES study’, International Journal of Epidemiology, 48(2), 403.

Wanberg, C. R. (2012), ‘The individual experience of unemployment’, Annual Review of Psychology, 63, 369–96.

WHO (2001a), Basic Document, 43rd Edition, Geneva: World Health Organization.

WHO (2001b), Strengthening mental health promotion, Fact Sheet, 220, Geneva: World Health Organization.

Zuelke, A. E., Luck, T., Schroeter, M. L., Witte, A. V., Hinz, A., Engel, C., Enzenbach, C., Zacharie, S., Loeffler, M., Thiery, J., Villringer, A. and Rieder-Heller, S. G. (2018), ‘The association between unemployment and depression – results from the population-based LIFE adult-study’, Journal of Affective Disorders, 235, 399–406.

转载请注明:《中国社会分红/基本收入研究网》 浏览量:91 views