菲利普·范·帕里斯 实验主义治理 2023-09-05 14:56

–转载自微信公众号:实验主义治理

全民基本收入:自由与团结的论证之争

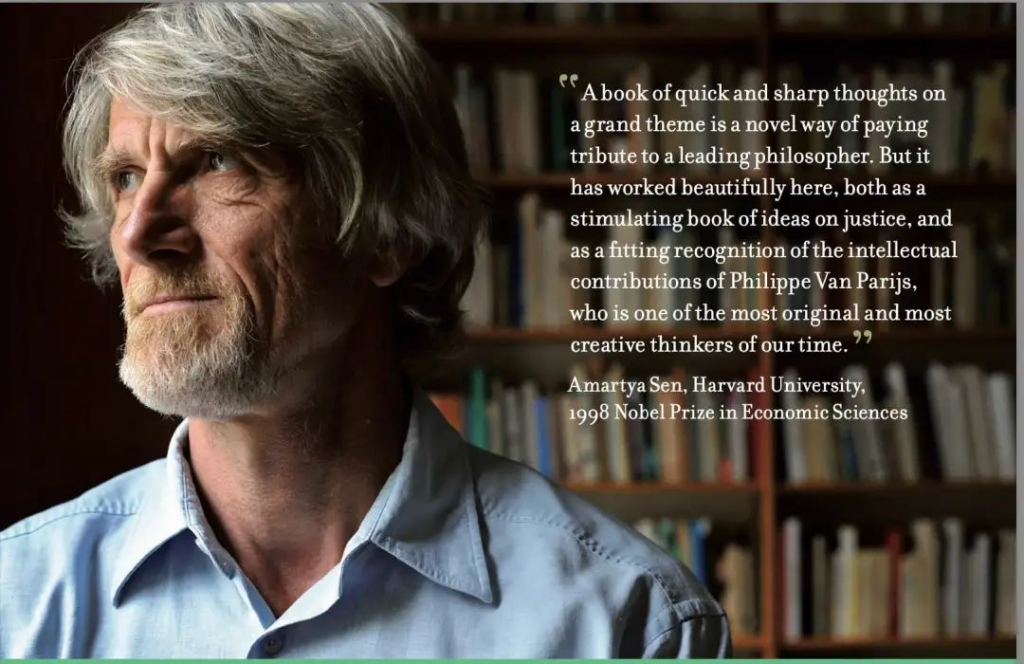

菲利普·范·帕里斯

贾尚 译 成福蕊 校

编者按:

本公号上期推出了帕里斯教授2023年8月28日在清华大学报告的PPT(参见第517期 | Philippe Van Parijs:全民基本收入:自由与团结的论证之争),该报告是基于他在第22届世界基本收入大会(2023年8月23-26日在韩国首尔召开)上的主旨报告。本期我们再推出帕里斯教授主旨报告原稿的全文中译,以便读者更全面地了解帕里斯教授从“所有人的实质自由”角度对全民基本收入的必要性和可行性的论证。读者还可参看本公号第84期(上,中,下)

84期 | 所有人的实质自由—— 什么(如果有)能为资本主义辩护?(上)

疫情中通过团结实现自由

正是新冠疫情迫使我们更加深入地思考自由与团结之间的关系,以及它们各自与基本收入之间的关系。

2020年秋,世界各国政府或多或少开始采取压制性措施来应对疫情。在布鲁塞尔和比利时的其他城市,人们组织游行示威以反对封锁、反对强制佩戴口罩或出示新冠健康通行证、反对强制接种疫苗的前景。这些示威活动背后的组织被称为“争取自由的比利时人”(Belgians for freedom)。我并不想加入他们,而这种想法困扰着我。原因在于,我就是比利时人,曾出版过一本名为《所有人的实质自由》(Real Freedom for All)的书。我怎么会拒绝加入“争取自由的比利时人”,甚至像他们海报上写的那样,争取“真实的自由”呢?相反,我对政府以团结的名义采取的大多数措施表示支持。这似乎意味着我把团结看得比自由重要。因此,我的书名——“所有人的实质自由”所概括的正义概念,以及在此基础上提出的无条件基本收入的理由,可能存在不可靠的地方,或者至少是严重不完整的地方1。

为了评估这种怀疑的合理性,我们有必要从一些定义开始。对于当前的目的,我将简单地说,如果一个人有可能做某件事,那么他就有做这件事的自由。如果一个人有权做某件事,那么他就有做这件事的形式自由。如果一个人不仅有权做某事,而且还有办法去做,那么他就有做这件事的实质自由。例如,如果我拥有护照和所需的签证,我就有去首尔的形式自由。如果我还有足够的资源来支付机票,那我才是真正自由的。不用说,与形式自由不同,实质的自由必然是一个程度的问题。

从另一方面来看,团结可以被理解为一种相互责任,理解为遇到困难时互相帮助的倾向或责任,因为我们都是某个(实际或想象中的)共同体的成员:我帮助你,因为你是我们中的一员,因此我本可以是你,就像你会帮助我,因为你本可以是我,因为我们有共同的身份,我们是同一个共同体的成员。与慈善类似,团结是利他的。但它不同于慈善,因为团结有其内在的对称性和因而产生的平等性。与保险类似,团结通过共同承担来抵御风险。但它与保险的不同之处在于它超越了自身利益:我帮助你,因为我认为我本可以成为你,即使我知道我永远不会处于你的境地,例如,我不是生来就有严重残疾,也不是出生在贫穷的家庭。如果说保险是概率上的互惠,团结则是假设上的互惠。我所说的“暖团结”是这种倾向的自发表达或实施,而“冷团结”则是将其制度化,形成一套在法律上可强制执行的义务和权利。

从这一角度看,不难解释为什么一个实质自由的拥护者没有义务加入“争取自由的比利时人”。因为他们所捍卫的是不戴口罩、不接种疫苗等的形式自由,就像其他人可能试图捍卫他们可以随心所欲地驾驶汽车的形式自由一样。但是,如果我们有足够的把握确定,不受约束地行使这些形式自由会给其他人带来危险,甚至可能导致他们死亡——本例中是由于传染——那么,以团结社会中更脆弱的成员为指导的强制性立法,就完全符合我们对“所有人的实质自由”的正义的追求。如果设计得当,它可以成为服务正义的有效工具。

福利国家中超越团结的自由

这种自由与团结的令人欣慰的一致性,能够从公共卫生领域推广到社会政策领域,并保持我为无条件基本收入所提供的基于自由的论证的合理性吗?当(非缴费的)社会救助从16世纪开始在一些城市发展起来时,这种理由最初是以慈善为基础的。当(缴费的)社会保险从19世纪开始在工人协会中发展起来时,其最初的理由是自利保险。而随着民族国家的兴起,这两种社会保障逐渐被整合到庞大的机构中,以表现国家对本国的病人、残疾人、老年人和失业者等弱势群体的团结。现在,有上限和下限的现金福利以及普遍可获得的实物服务,其资金来源是全国范围的比例税或累进税。这就产生了系统性的事前再分配——不仅是精算公平的保险方案的事后再分配——被理解为平等公民之间的一种假设互惠交易,而不是从富人向穷人的慈善转移。换句话说,我们的福利国家所包含的权利和义务体系,为我上面所说的冷团结提供了最佳范例。

这种冷团结是否有助于追求“所有人的实质自由”这种正义呢?当然可以。为所有人提供医疗保险,为老年人提供经济保障,或减少许多家庭的贫困,都有助于增加那些最没有实质自由的人的实质自由。但是,体现冷团结的制度本质上是有条件的:当别人有困难时帮助他们,这种责任与这些人尽其所能避免陷入困境和摆脱需要团结的处境的责任,是相辅相成的。虽然追求实质自由可以充分利用这类制度,但绝不能局限于制度本身。相反,它意味着一种支持无条件的假设,并证明无条件的基本收入是合理的,它既给予自愿失业的人,也给予非自愿失业的人,既给予能够通过自身的努力摆脱贫困的人,也给予不能通过自身努力摆脱贫困的人。在追求所有人的实质自由的过程中,无条件基本收入与全民教育和所有人的健康环境一起,作为促进所有人的实质自由的工具,比传统福利国家的冷团结更重要。

无条件基本收入与团结的根本不可归约性,与社会民主左翼——更广泛地说,与劳工运动关系密切的组织中——经常出现的对基本收入的抵制,实际上往往是敌视,密切相关。这种消极态度的部分原因可能是,对一项既不能被视为社会救助也不能被视为社会保险的方案感到困惑。部分原因也可能与负责管理现有福利的组织的自身利益有关。但大部分原因可能与对工作的中心地位的原则性依恋,以及对工作福利和激活政策的相关倾向有关。这与对团结的承诺完全一致,必要时不惜牺牲自由。

为了安抚那些以团结为出发点的批评者,无条件基本收入的倡导者可能希望提出这样的论点:一个条件较少的福利国家,尽管从这个角度看,无可否认非常不完美,但与现有福利国家典型的有条件方案相比,仍然是实现与不幸的人团结的更有效方法。为了支持这一论点,人们可以援引目标人群中更高的接受率,减少失业陷阱,或将家务劳动纳入考虑的重要性。然而,这仍然是一种弱策略,需要与其他方案的效果做实证比较。

一个更有力的策略是直截了当地说:是的,就团结而言,无条件基本收入是不合理的,它“超越了团结”2。这完全没有问题,因为作为实质自由的正义才是最终的标准,而体现冷团结的制度只是为它服务的重要工具之一。就疫情的政策而言,我可以始终站在团结的倡导者一边,反对“争取自由的比利时人”,但就福利国家制度而言,对无条件基本收入的承诺必须让我们毫不掩饰地选择自由,即便不是反对,至少也要超越团结。

博爱先于自由?

然而,这还不是故事的结局,也不是最让我不安的部分。因为,当疫情迫使我更加深入地思考基本收入、自由和团结之间的关系时,我不禁想起1986年9月28日发生在伦敦的一件事。就在这件事两周前,我刚在新鲁汶组织了一次会议,后来成为BIEN的创始会议。而就在这件事两天后,我写了一封信,第一次书面声明BIEN的存在及其宗旨3。所谓的事件发生在九月小组(September Group)年会结束时,九月小组是一个由左翼学者组成的小团体,四十多年来我一直是它的成员。在我们年轻的时候,常常以一场游戏来结束会议,每年的游戏都不一样。在1986年的会议上,游戏内容是每个人按照自己对自由、平等、博爱、效率和自我实现五种价值的重视程度进行排序。我是唯一一个把博爱排在首位的人,紧随其后的是自由、平等和效率4。

我难道不应该觉得尴尬吗?正如刚才提到的,当时我已经积极参与到基本收入提案的推动工作中。此外,我也已经开始着手编写《所有人的实质自由》一书,这本书经历数个版本后,在九年以后才得以出版。该书的主要动机是决心不让自由至上主义的右翼占用、垄断或篡夺自由。而且,我认为,那本书的一个核心方面,在于明确表达自由、平等和效率的正义观念基础上,对无条件基本收入的令人信服的哲学论证。这三种基础价值也是我们1986年的游戏中不包括博爱的一个价值子集5。

此外,不可否认,博爱与团结密切相关,我刚刚已经指出,应该将团结视为从属于“所有人的实质自由”,充其量作为追求自由的一个主要工具。“博爱”(及其在其他语言中的对应词)早于“团结”这个词数百年。1790年,马克西米连·德·罗伯斯庇尔(Maximilien de Robespierre)将它从基督教起源中解放出来,通过世俗化和国家化解释,使它成为法国革命三位一体“自由、平等、博爱”的第三个组成部分。“团结”直到1840年代才出现,最初是在法语中,后来出现在其他语言中。它是由前社会主义思想家皮埃尔·勒鲁(Pierre Leroux)创造的(他还创造了“社会主义”这个词,并且于19世纪末由法国政治领袖莱昂·布尔瓦兹(Léon Bourgeois)推广。布尔瓦兹是一本名为《团结》(Solidarité)的小册子的作者,也是一位名为“团结主义”(solidarisme)思想学派的创始人。布尔瓦兹(1893年:59-60)主张“以团结的责任取代基督教规定的慈爱这一道德责任以及博爱这一更精确但仍然抽象的概念”。因此,“团结”可以被视为一个现代化、方便的性别中立术语,它的含义本质上与“博爱”相同。

那么,我是否应该简单地承认,我当时将博爱排在所有其他价值之上是愚蠢的?这是否与我将自由置于我的正义观念的中心,进而与我对无条件基本收入的辩护不一致?也许不是。但为了认识到一致性,此时激活之前所做的冷团结和暖团结之间的区别是至关重要的。博爱是暖团结。它指的是人与人之间的关系,他们作为同一个(真实或想象的)共同体的成员,自发地对彼此表达和彼此做的事情。不把它纳入正义的一部分并不是一个令人遗憾的遗漏。博爱是一种良好社会的品质,对我来说极为重要,但在本质上是无法归约到正义的6。

没有自由就没有博爱

这种不可归约性,使人想起了亚当·斯密在《道德情操论》中所提到的正义与仁慈之间的鲜明区别。他写道:“有一种美德,其遵守并不取决于我们自己的意愿自由,有时可以被武力勒索,而违反这种美德会招致怨恨,乃至惩罚。这种美德就是正义。”相比之下,“仁慈始终是自由的,它不能被武力勒索,仅仅缺乏仁慈不会受到任何惩罚7。”与斯密的仁慈一样,如果强制实施,博爱也将被破坏。自由、自发和自愿对博爱是至关重要的,它不应该成为可被法律强制执行的正义的一部分8。但是,博爱应该优先于正义吗?在1986年的游戏中,我将它放在自由、平等和效率之前。但我怀疑,如果正义也被列入(因为它被列入是合理的),我是否会将博爱置于正义之上,特别是如果正义被理解为《所有人的实质自由》中那样的自由、平等和效率的结合9。

然而,对我来说,博爱和正义显然是独立的,各有价值,两者的任何一方都不是服务另一方的纯粹手段,也不享有严格的字典优先级10。如果可以使人与人之间的关系变得更加博爱,我们制度中一定程度的不公正可以被视为合理的11;同样,如果一些博爱的缺失可以使我们的制度变得更加公正,那么也可以被视为合理的。幸运的是,我们可以合理地预期,正义和博爱会相互加强。一方面,社会成员之间的关系越博爱,公正的制度就越有可能出现和稳定下来:暖团结关系将有助于促进与它相匹配的冷制度的发展,并培养对它们的支持,同时也会有助于通过协商民主机制来为寻求公正的制度和政策创造条件12。

另一方面,社会越公正,其成员之间的关系就越有可能充满博爱。一个普遍的原因是,如果人们感到受到不公平对待,他们就不容易认同自己的社群,因此也不能与所有社群成员表现出温暖的团结13。此外,如果正义被理解为所有人的实质自由,而不是与所做的努力、劳动或才能成比例(如那些将团结视为正义一部分的概念),那么将有理由建立一些制度,这些制度可以系统性地让那些拥有最少选择权的人拥有更多的自由选择,从而为内在自愿团结活动提供更多的空间。这种博爱可能表现为无偿活动的形式,通过减少最低收入者的时间贫困来实现。也可能表现为选择工作的形式,这些工作可能不如其他工作赚钱多,但包含更多博爱的成分,可能来自组织成员之间,也可能因活动本身的性质而产生。

通过这种方式,无条件基本收入和其他以所有人的实质自由作为正义基础所支持的制度,让更多的博爱成为可能。它们是否还会激励人们利用这种可能性,则取决于制度的建构方式。无条件的基本收入不是我们应得的。它的存在和规模与我们自己的努力或才能无关。它是一份礼物,需要回礼14。如果以这种方式看待,那么那些所有或大部分资源都是由他们的社群无条件提供的人也有望自愿为自己社群的其他成员,或者实际上是为那些处境不如自己的其他社群成员的福祉做出贡献15。

然而,在正义作为“所有人的实质自由”的背景框架下,并不仅仅要求基本收入方案的净受益者表现出暖团结。它也要求净贡献者表现出暖团结。凭借他们的才华或其他环境因素,后者能够赚取远远超过他们基本收入的收入,这在很大程度上也是一种恩赐,无权要求回报。在特殊技能和地位的加持下,虽然他们愿意出色地完成因此能够胜任的工作,但他们不能试图自私地将能在市场上获得的全部租金据为己有。相反,暖团结,此处以“贵族责任”的形式,必须让他们与其他工人、客户或供应商共享这些租金,或通过税收与整个社群分享。

如果这些论点是正确的,那么将博爱置于首位就不再是前后矛盾的了,我们对今天的问题“全民基本收入:自由反对团结吗?”也有了答案:根据一种解释,答案是肯定的:无条件基本收入最根本的正当性在于所有人的实质自由,不可归约为通常用来正当化传统福利国家的社会救助和社会保险方案的团结。根据另一种解释,答案是否定的:幸运的是,无条件基本收入不是暖团结存在的必要条件;但很遗憾,无条件基本收入也不是暖团结普遍蓬勃发展的充分条件。但无条件基本收入是促进博爱关系的强大推动因素,如果在公共话语和大众观念中得到适当的塑造,它可以成为我们社会中这一独立且非常有价值的品质的强大助推器。

因此,完全有可能同时坚定地致力于自由和博爱。之所以这样说,最根本的原因在于,正如我解释的那样,博爱需要自由。倡导无条件基本收入,一步一步推动其实现,正是致力于自由和博爱的人该做的事情。

参考文献

Akerlof, George A. 1982. “Labor Contracts as Partial Gift Exchange”, in George A. Akerlof, ed., An Economic Theorist’s Book of Tales, Cambridge: Cambridge University Press, 1984, 145-74.

Atkinson, Anthony B. 1993. “Participation Income”, Citizen’s Income Bulletin 16, 7-11.

Atkinson, Anthony B. 2015. Inequality. What can be done? Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

Bourgeois, Léon. 1896. Solidarité, Paris : Armand Colin.

Caillé, Alain. 1994. Temps choisi et revenu de citoyenneté. Au-delà du salariat universel, Caen: Démosthène.

Carens, Joseph H. 1986. “The Virtues of Socialism”. Theory and Society 15, 1986, 689-694.

Cohen, G.A. 1992. “Incentives, Inequality and Community”, The Tanner Lectures on Human Values , Salt Lake City: University of Utah Press: 261-329.

Cohen, G.A. If you’re an Egalitarian, How Come You’re So Rich?, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2000, 233p.

Leroux, Pierre. 1840. De l’Humanité, de son principe et de son avenir, Paris: Perrotin.

Neves, Catarina. 2023. “Between Charity and Entitlement: Unconditional Basic Income as a Gift”, Braga: Universidade de Minho.

Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge (MA): Harvard Univesity Press.

Smith, Adam. 1759. The Theory of Moral Sentiments, Indianapolis: The Liberty Press.

Van Parijs, Philippe. 1995. Real Freedom for All. What (if anything) can justify capitalism?, Oxford: Oxford University Press.

Van Parijs. Philippe. 1996. “Au delà de la solidarité”, in Philippe Van Parijs, Refonder la solidarité, Paris: Cerf.

全文引用及注释

1、这一理由与那些关注全体人民基本经济安全、议价能力和财富的理由是一致的,但与那些关注减少贫困的理由不一致(除非将其理解为偏离标准解释的家庭层面收入贫困,将家庭内部贫困和时间贫困也纳入其中),或者与侧重于减少不平等的理由也不一致(除非将其理解为偏离标准解释的家庭间收入不平等,转而关注个体层面上议价能力的不平等,而不仅仅是购买力的不平等),或者与侧重于实现《世界人权宣言》第25条所主张的人权的理由也不一致(“人人有权享受为维持他本人和家属的健康和福利所需的生活水准,包括食物、衣着、住房、医疗和必要的社会服务;在遭到失业、疾病、残废、守寡、衰老或在其他不能控制的情况下丧失谋生能力时,有权享受保障”)。无条件获得充足收入的权利与拥有无条件收入的权利并不完全相同。

2、 “超越团结”是我关于基本收入的最受欢迎的一篇非学术论文的标题(对欧洲社会政策界具有挑衅性)(Van Parijs 1996)。

3、“欧洲基本收入网络(BIEN)”成立于9月6日。其目标是作为致力于或关注基本收入(即以个人为基础发放的、无需经济状况审查或工作意愿要求的最低保障收入)的个人和团体之间的联系纽带,并在整个欧洲范围内促进关于这个主题和相关主题的知情讨论。(Philippe Van Parijs,1986年9月30日致第一届基本收入国际会议与会者的信,新鲁汶,1986年9月4-6日)。

4、挪威哲学家约恩·埃尔斯特(Jon Elster)、波兰政治学家亚当·普热沃尔斯基(Adam Przeworski)、加拿大左派自由主义哲学家希勒·斯泰纳(Hillel Steiner)和荷兰政治学家(也是BIEN的共同创始人)罗伯特·范德芬(Robert van der Veen)将自由排在首位,加拿大哲学家杰里·科恩(Jerry Cohen)、美国历史学家鲍勃·布伦纳(Bob Brenner)和美国经济学家约翰·罗默(John Roemer)将自我实现排在首位。令人惊讶的是,在左翼小组中,只有一个人优先考虑了平等,也就是美国社会学家埃里克·奥林·赖特(Erik Olin Wright)(后来成为基本收入最积极的学术倡导者之一)。

5、效率也在这些价值之中,因为根据这种正义观念,虽然公正的制度必须平等化实质自由,但不能超越临界点,因为进一步的平等化会对经济效率产生影响,以至于那些实质自由最少的人实质自由会在平等化的所有效应实现后减少。

6、约翰·罗尔斯(John Rawls)(1971:第17节)在他的《正义论》中,有一个著名的段落,也是他的著作中唯一使用“团结”一词的段落,试图对博爱进行解释,以纳入他的正义观念:“与自由和平等相比,博爱的概念在民主理论中处于次要地位。……我们仍然需要找到一种与这个基本概念相匹配的正义原则。然而,差异原则似乎确实符合博爱的天然含义,即如果不能使状况欠佳的人得到利益,则自己也不希望得到较大利益的思想。……境况较好的人只有根据一种能够促进较不幸的人的利益安排,才愿意得到较大的利益。”然而,这绝对不是让我感到我必须将博爱置于其他价值之上的合理解释。正如.科恩(G.A. Cohen)(1992、1998)在几篇文章中所主张的,在一定程度上,差异原则证明不平等的合理性的原因与激励有关,处境较差的人从不平等中受益的事实,并不反映出更有才华的人的博爱行为。恰恰相反,这反映出更富有的人非常不仁地勒索赎金,如果不能比别人赚更多的钱,他们本可以但不愿意工作:“只有当有才能的人的态度与差异原则本身的精神背道而驰时,差异原则才能被用来证明支付诱发不平等的奖励是合理的:如果他们本身毫不含糊地致力于差异原则,他们就不需要特殊的奖励。”我所优先考虑的博爱无疑更接近科恩所呼吁的平等主义精神,而不是罗尔斯差异原则中基于最大最小的不平等理由。

更可能将博爱或团结纳入罗尔斯框架中的一种方法——超越为制度性团结提供资金所需的税收义务——是通过将其分配原则限定在“全面合作”的社会成员身上,而且更具体地,他后来将闲暇纳入由差异原则所支配的社会和经济优势中(这是使他判断马利布冲浪者“将不再有权获得公共资金”的理由)。约瑟夫·卡伦斯(Joseph Carens)更明确地提出这个思路。在对无条件基本收入方案的批判性回应中,他表示,人们充分利用自己的技能为社会产出做贡献的责任,“不仅因为其结果可取,也因其所表达的道德思想可取。这一思想正是‘团结’一词所暗示的。它是一种人类相互依存和相互联系的道德观念,人们彼此之间既有义务,也有权利。”(Carens 1986)。正如下文所述,对于博爱关系来说(在它们被独立评价的意义上),至关重要的是,它们应该是自愿的,即在一个正义的制度结构内不具有法律强制性。

第三种尝试将博爱纳入正义的方式(与罗尔斯限定的“全面合作者”有关但又有所区别)是通过合作正义:自愿合作企业的负担和利益的公平分配。合作的贡献在某种程度上是自愿的,因为合作本身是自愿的。但在某种意义上,合作的贡献又不是自愿的,因为获取合作好处的机会可以被强行限制在那些贡献公平份额的人身上。出于合作互惠而行动与出于博爱或温暖团结而行动在根本上是不同的。

7、斯密举了一个例子:一个人在他的恩人需要帮助时,拒绝提供帮助。他说,“强制强迫他去做心存感激时应该做的事……即便可能,也依然不比他拒不回报的行为恰当多少”。不过“与感激之情相比,友情、慷慨和宽容会激励我们做出那些备受认可的事情,显得愈发不受制约,愈发不必以力相逼。”(斯密1759年:156-157)。

8、当共同认同感较强时,帮助的成本较低,被帮助者的受益较高,温暖的团结将被视为一种道义责任。因此,拒绝体现团结受到的社会制裁可能会比许多法律制裁更为严厉,因此更为有效,但它们仍与自由保持一致。

9、对斯密来说,两种美德中有一种明显比另一种更重要:根据他的观点,仁慈“对社会的存在的必要性,比正义略逊一筹……行善并不是支撑建筑物的基础,只是装饰建筑物的饰品,规劝足矣,绝不能强加于人。相反,正义就是支撑整座大厦的主要支柱。”(1759年:166-167)。然而,他的正义观念比我的狭窄:“因此,维护正义的法规最神圣,一旦被违背就会引发复仇和惩罚,而这些也正是保卫着我们自己生命以及邻人的法规;保护财产的法规仅次于前者;最后就是维护所谓的个人权利,或者基于他人的承诺而应得的东西。”(斯密1759年:163)我们不能说,充分实现所有人的实质自由的正义观念,是”维护整个大厦”所必须的。因此,可以将一些正义的缺失视为为了更大的博爱而值得付出的代价。

10、在《所有人的实质自由》一书中,我论证了通过各种形式的博爱(本文的称谓),可以提升基本收入的最高可持续水平,特别是通过“团结的爱国主义”形式,即对自己国家的忠诚,可以使公民放弃在另一个国家获得更高的人力资本税后回报的可能性,从而关闭或削弱国家间的税收竞争机制。制度和公共话语可以合理地培养这种倾向,就像它可以培养科恩的平等主义精神,使高技能人才在不减少他们的生产努力的情况下接受更高的税收,或者促进全国范围内的同胞感情,促使人们自发地遵守制度化团结的贡献者和受益者的期望(不作弊,不滥用)。这些不同形式的博爱可以在追求更高的可持续基本收入(因此也是追求更大的所有人的实质自由的正义)的过程中培养起来。也会促进每个人,无论贫富,形成一种职业伦理,从而使更高的福利对低收入者的劳动力供给产生较小的收入效应,使更高的税率对高收入者的劳动力供给产生较小的替代效应。但我在这里所承认的博爱关系的价值,超越了它们对更高可持续基本收入的潜在工具性贡献。

11、这句话阐述了没有严格的字典优先级是什么意思,但是句子的两部分之间的不对称性(“远远更多”相对于“更多”)确实表达了正义对于博爱的轻微字典优先级,我认为我可以同意这一点。(然而,其复杂性请参见下面脚注的描述。)

12、然而,这种图景过于简单和美好。过于简单,因为它将一个单一社群作为正义的主体和博爱关系的所在地。过于美好,因为暖团结可以通过(亚)社群之间的紧张关系而加强,也可以通过就公正的制度达成共识或至少就不那么公正的制度达成妥协而冷却。如果要最大程度地增加暖团结的强度,就必须在追求正义过程中面对严肃的取舍。但是,只要离开单一社群的简单世界,我们就不应该这样思考追求正义和博爱的方式。我们的终极目标,是将社会正义作为全球正义,将博爱作为普遍博爱。但对正义的不断追求,和对博爱的培育,都离不开更地方化的层面。对于追求正义来说,国家层面仍然是最重要的,因为大多数影响正义的机构都位于这个层面。对于追求博爱来说,层面越低,通常越重要,因为在这个层面我们可以最容易地互相帮助,我们能更清楚地看到他人的需求,更了解如何最好地提供帮助。然而,暖团结不应该仅仅局限于那些最容易相互认同的人之间,也不应局限于一个种族群体或国家内部。当它跨越社区和身份的边界时,当暖团结在地方、国家乃至全球层面流动时,它就尤其有价值,实际上往往特别感人。在同质化程度较高、更容易相互认同的层面上,博爱关系的重要性不容贬低,但无论是出于博爱本身的考虑,还是因为博爱对公正机构的出现和可持续性的影响,任何促进跨种族和跨国博爱的行为都必须受到鼓励。换句话说,我们不应该追求乔治亚·梅洛尼(Giorgia Meloni)的民族主义“意大利兄弟党”(成立于2012年,在2022年国家选举中是意大利最强大的政党)这种专属兄弟会,而应该追求教皇方济各(Pope Francis)的普世主义“所有人的兄弟会”(Fratelli tutti)(这是13世纪阿西西的方济各使用的短语,教皇方济各在2019年的通谕中选择了这个短语)。

13、这个论点类似于经济学家乔治·阿克洛夫对“雇佣作为部分礼物交换”的解释:如果工人觉得受到了雇主的公平对待,尤其是当提供的工资高于雇主可以提供的最低水平时,与受到不公平剥削相比,他们将更愿意为公司提供更好的服务。

14、这种对“无条件基本收入”的解释是社会学家阿兰·卡耶(1994)为其辩护的核心,最近由卡塔琳娜·内维斯(2023)进一步发展。

15、将基本收入与自愿活动相结合的做法与安东尼·阿特金森(Anthony Atkinson)的“参与收入”不符。参与收入是一种普遍的社会红利,不仅支付给受薪工人、自雇工人和非自愿失业者,还支付给在志愿组织中活跃足够时间的人。由于这些活动将需要触发红利支付,它们将失去其“自愿”的性质。博爱关系所附带的内在价值,至少部分解释了志愿组织对参与收入的反对,以及那些有志愿公民服务经历的人也反对将其变得“可自愿化”。

转载请注明:《中国社会分红/基本收入研究网》 浏览量:198 views