作者:Minna Ylikännö & Olli Kangas

译者:肖轶石

引言

在芬兰的基本收入实验中,人们主要关注的是其对就业的影响。尤哈-西皮莱(Juha Sipilä,2015-19 年)总理领导的中右翼政府希望了解提供基本收入是否会减少官僚主义、收入陷阱以及与现行社会保障体系相关的其他抑制因素(见 Kangas 和 Pulkka,2016 年;De Wispelaere 等人,2019 年;上文第 2 章),从而促进劳动力供给并增加就业。

实验的目标群体只包括失业的求职者(见第 3 章)。这并不是失业者第一次成为增加劳动力供应措施的直接目标。自20世纪50年代以来,芬兰的就业政策逐渐引入了积极劳动力市场政策(ALMP)的元素。大多数社会福利的发放都是为了激活福利领取者的求职热情。这一政策范式在2018年初实施的激活模式中达到了顶峰。

实施为期两年的基本收入实验的政府在实验中期引入了激活模式。激活模式为芬兰所有领取失业救济金的失业人员设定了一套更严格的标准。在三个月的监督期内,失业求职者必须工作18天,参加积极的劳动力市场服务5天,或从自己的企业中赚取收入,以避免在三个月的监督期内失业救济金被削减4.65%。

由于遭到公民和工会的大量批评,新当选的中左翼政府,新当选的中左翼政府–社会民主党(Social Democratic Party)在其领导人Antti Rinne的领导下在2020年初废除了激活模式。现在由总理Sanna Marin领导的政府在促进积极公民义务权利时的重点是奖励而不是惩罚性措施。考虑到政策制定中强烈的路径依赖,现行失业救济制度中的条件性仍不太可能从根本上减少。

然而,在芬兰的基本收入实验中,路径依赖被打破了,但是只持续了两年。在这项实验中,2000名失业者被选中接受每月 560 欧元的无条件收入,这意味着这 2000 人没有经过筛选。筛选实际上是把人分为值得和不值得,这是当今社会保障体系的一个典型程序,被基本收入的支持者批评为是一种不公正的社会福利发放方式。这些支持者认为,公民主观上有权获得基本收入形式的体面生活。他们声称,基本收入还促进了小规模自营职业和其他经济活动。因此,通过提供社会风险保护,基本收入促进了有益于社会运转的一些替代活动发展。

在本章中,我们将讨论和分析基本收入与就业之间的关系。我们探讨基本收入是否能提高就业和再就业的可能性,并通过对工作能力和寻找新工作信心的自我评估来衡量。工作能力是重新就业的先决条件,而对找到工作的信心则是在考虑到劳动力供求因素的情况下,对整体重新就业可能性的主观评估。

我们首先简要回顾了有关这一主题的学术讨论,并讨论了以往基本收入实验的结果。之后,我们将分析芬兰基本收入实验的结果。我们将简要讨论已经注册登记的研究结果(另见 Hämäläinen 等人,2019、2020a、2020b),然后重点分析从芬兰基本收入实验参与者那里收集的调查数据(数据概要见第 5 章)。在本章的最后一部分,我们将回顾数据分析及其政策影响。

是鼓励工作还是诱惑人变得懒惰?

在讨论基本收入问题时,不可避免地会涉及劳动力供给和工作激励问题。怀疑者认为,无条件的社会福利最终会降低工作士气,这种观点在所有针对失业者和面临失业风险者的激励政策的讨论中都会出现。另一方面,基本收入的倡导者更相信人类,有些人完全相信人类的善良和智慧。他们认为,基本收入不仅能把人们从低质量的工作中解放出来,还能使他们在生活中做出(只有好的)选择,最终提高幸福感和生活满意度。

与往常一样,人类行为的真相可能就在这两种观点之间。无条件的收入而不期望任何形式的补偿,即某种形式的劳动,当然会鼓励一些人寻找摆脱工作的可能性。然而,对人的驱动力的研究表明,大多数人除了养家糊口和学习新技能之外,还需要获得生存之外更多的东西(Lawrence 和 Nohria,2001 年)。因此,仅能满足最低生活标准的免费资金无法满足这些需求。

当然,并不是所有人都能幸运地获得更多收入或更高的社会地位。不同阶层的人可能会偶尔或长期在劳动力市场上遇到找工作和赚取体面收入的困难。领取社会福利的标准越严格,就业障碍越多,个人被排除在劳动力市场之外的风险就越大,最坏的情况是被排除在社会之外。

自动化和 “机器人化 “已经开始将那些能力较低的人和越来越多的劳动力排除在劳动力市场之外,从而增加了劳动力市场所面临的挑战,进而也增加了社会保障体系所面临的挑战。从这个角度来看,政策制定者和其他参与改革现行社会保障制度的人应该对芬兰等国的基本收入实验结果特别感兴趣。

其他基本收入实验对就业的影响

社会实验是在特定的文化背景下实施的,因此每项基本收入实验都有其独特的目标和目的(Widerquist,2013;Van Parijs 和 Vandeborght,2017:138-44; Standing, 2020: 87-199)。对于发展中的经济体,这些目标通常涉及贫困、健康、教育、整体社会保障、解放以及女童和妇女赋权(例如,Davala 等人,2015 年;Davala,2020 年)。例如,在肯尼亚进行的世界上最大的基本收入实验旨在研究其在减贫和收入分配方面的效果(Widerquist,2013:63-4)。

2007-09年在纳米比亚 Otjivero-Omitara 地区开展的 “基本收入补助金 “项目的目的是研究基本收入能否减少长期存在的严重收入不平等现象(Haarman 等人,2020 年)。Standing (2020: 91) 对纳米比亚的实验结果总结如下:基本收入改善了健康、营养、卫生、学校教育和经济活动,其中一些指标对妇女、残疾人和少数民族产生了强烈的解放作用。

在较贫穷的发展中经济体进行基本收入试验是一回事,因为在这些经济体中,任何引入的社会福利最终都会带来更好的收入和福利。而在拥有发达且通常相当复杂的社会保障制度的现代经济体中开展此类实验则是另一回事,因为在这些经济体中,任何政策影响都很难预测。例如,如果实验的动机是增加就业(通常是这样),那么在复杂的制度中引入简单的社会福利可能不会使社会保障受益人的生活变得更简单,也不会通过降低高实际边际税率来提高他们工作的积极性(见第 2 章)。

与芬兰的基本收入实验一样,美国在 20 世纪 60 年代和 80 年代实施的负收入实验也非常关注就业效应:新泽西实验(1968 年至 1972 年)、农村收入维持实验(1970 年至 1972 年)、西雅图-丹佛收入维持实验(1970 年至 1980 年)和加里收入维持实验(1971 年至 1974 年)。除就业效应外,这些自愿实验还旨在研究教育的完成情况、教育成果、婚姻解体和消费模式。在就业方面,这些实验的结果喜忧参半。总体而言,劳动力供应减少了,有孩子的妇女和年轻成年人的劳动力供应减少更为明显。原因是母亲在家照顾孩子的时间更长,而年轻人留在学校的时间更长(Widerquist,2013 年)。

加拿大曾两次尝试基本收入。1974 年,马尼托巴省政府推出了一项名为 “加拿大保证年收入 “的社会实验。在这次试验中,就业效应也引起了人们的关注。Hum 和 Simpson(1991 年、1993 年、2001 年)以及 Prescott 等人(1986 年)的研究结果表明,福利领取者的工作时间略有减少。然而,这究竟是无条件的社会福利造成的,还是因为(自愿)参与者知道实验只是暂时的,最终会结束这一事实造成的,还值得商榷。此外,Calnitsky(2016)根据 1976 年在多芬镇的一项调查发现,与传统的带有经济情况调查的社会保障相比,试验性年收入造成的羞耻感较小。

2017 年,加拿大安大略省的政策制定者决定在几千名安大略省工作计划(Ontario Works)领取者或安大略省残疾支持计划福利领取者中选取部分进行基本收入试验。他们希望研究贫困、不平等和复杂的社会保障体系的影响。然而,新当选的省政府于2019 年取消了这一实验,这也凸显了基本收入的高度政治相关性。

荷兰研究了一种提供最后社会援助的新模式,以确定减少社会保障体系中的附加条件是否会最终增加福利领取者的就业和整体活动。在荷兰的六个城市中,为需要最后经济援助的人提供的不是 “不信任后的金钱”,而是 “信任的金钱”,即与基本收入相当的无条件社会福利。同时,还研究了公共管理部门对待这些人的一种更加尊重的方式(Muffels 和 Gielens,2019 年)。

虽然荷兰的实验不是基本收入实验,但其背后的理念实际上是相同的:挑战当前流行的论调,即在劳动力激励方面,大棒(制裁)比胡萝卜(奖励)更有效,即使是在最弱势的人群中。其评估报告《社会与文化计划局》(Sociaal en Cultureel Planbureau,2019 年)批评荷兰政界人士在推出 2015 年参与法(participatiewet)这一激活政策 “皇冠上的明珠 “时,过于相信制裁能够增加劳动力供应。

并不是说制裁从来就没有效果。对一些失业的求职者来说,可能有必要实施制裁,以激励他们走向劳动力市场。然而,一个人要接受工作,就必须有足够的体能来完成工作任务。根据经合组织(2020a: 41)的数据,在芬兰,三分之一与劳动力市场联系不紧密的人有健康问题。经合组织(2020a: 46)在其聚类分析中发现了一个居住在农村地区、近期没有工作经验的失业群体,其中 61% 的人有健康问题,限制了他们的工作能力。

因此,不能仅从收入转移的角度来看待激励问题。在努力寻找最有效的促进就业措施时,我们需要认识到,许多失业者面临着多重就业障碍,包括健康问题、缺乏技能和近期工作经验(经合组织,2020a)。

研究环境

在芬兰的基本收入实验中,主要关注的是无条件社会福利对就业的影响。在实验评估中,根据行政登记数据,对基本收入领取者(实验组)和对照组的工作天数进行了比较。结果显示,前者在实验期间的工作天数较多,但与对照组相比差异不大(Hämäläinen 等人,2019 年,2020a,2020b)。

当就业效应的第一批结果公布后,媒体和政界爆发了一场争论:结果令人失望!基本收入实验大势已去!,基本收入实验失败了!因此,对于那些期望看到积极就业效应的人来说,结果表明基本收入并不是改革社会保障制度的正确方案。如果基本收入的拥护者期待着一场压倒性的胜利,那么他们失望了,尽管从某种意义上说,结果是积极的,因为福利增加了,但是就业既没有增加也没有减少(Kangas 等人,2020 年)。

尽管行政登记对于评估社会实验的效果毫无疑问是有用的,但它们却无法说明参与实验的人的全部情况——他们的动机、愿望和生活取向。在本章中,我们将不再局限于登记数据和工作天数。通过利用调查数据,我们旨在为基本收入与就业之间的关系提供更丰富的描述。在改革社会保障制度的过程中,在努力实现以证据为基础的决策时,我们强调需要多组数据,为基本收入等试验性社会政策模式提供不同的观点。

在芬兰的实验中,基本收入的领取者是从2016年11月从芬兰社会保险机构(Kela)领取基本失业津贴或劳动力市场补贴的所有失业求职者中随机抽取的。在实验开始前的两年里,其中20%的人在2015年至2016年的整个期间都处于失业状态,76%的人失业时间超过一年(Hämäläinen 等人,2020b: 14)。因此,很可能在试验开始时,许多基本失业救济金领取者都有一个或多个就业障碍,包括健康状况和工作能力下降(例如,经合组织,2020a)。

研究问题、使用的变量和方法

在本章中,我们将探讨基本收入是否能提高就业和再就业的可能性,我们将通过对工作能力和寻找新工作的信心的自我评估来衡量这种可能性。

在结果部分,我们首先介绍了那些找到工作的人和那些尽管领取了基本收入但没有找到工作的人,我们还想了解那些就业者是如何找到工作的。之后,我们继续分析实验对象的工作能力,以及工作能力与就业之间的关系。最后,我们将分析和比较实验组和对照组在寻找新工作的信心方面的自我评分,以及这些评分与实际就业之间的关系。

二分变量 “就业”指的是在调查中表示自己是雇员或自营职业者的受访者,在所有就业受访者中,多达 94%为雇员,其余为自营职业者。

工作能力是通过以下问题来衡量的:假设能给您的工作能力打的最高分是 10 分。在 0 到 10 的范围内,0 代表工作能力很差,10 代表工作能力很好,那么您如何评价自己的工作能力。求职信心通过以下问题来衡量:如果您目前失业或即将失业,您认为您能在 12 个月内找到与您的资历和经验相符的工作吗?受访者可以回答 “是”、”否 “或 “不知道”。在随后的二元逻辑回归中,第三个选项被省略。

此外,为了进行回归分析,我们将工作能力变量重新编码为五个类别,而不是 11 个类别。在第一个类别中,我们将原变量的前三个类别(0-2)合并为一个类别。同样,在接下来的四个类别中,我们将原变量的两个类别合并为一个类别(3-4 = 第二类别;5-6 = 第三类别;7-8 = 第四类别;最后,9-10 = 第五类别)。有时,我们会提及原始量表。

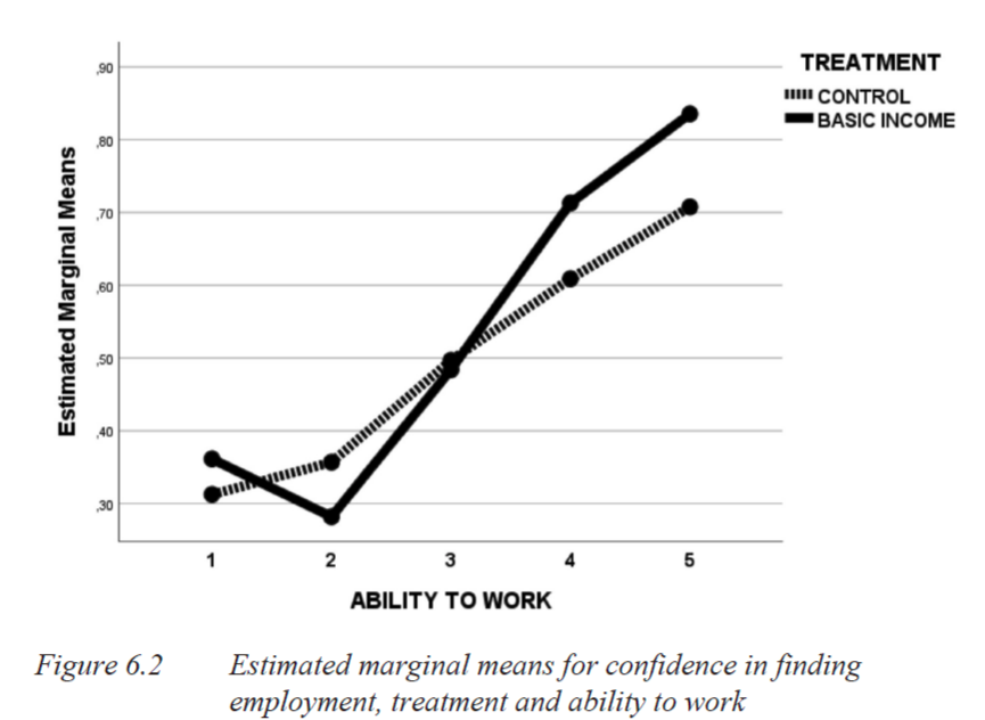

我们首先描述了这些变量和劳动力市场状况在基本收入领取者(实验组)和对照组中的分布情况。之后,我们分别建立了就业回归模型和就业信心回归模型。自变量包括性别、年龄、教育水平、家庭结构和居住城市的城市化程度。为了直观地显示工作能力、待遇(获得基本收入)、就业和就业信心之间的联系,我们运行了一般线性模型,并在两幅图中显示了估计的边际均值。估计的边际平均值显示了每个因素的平均响应,并根据模型中包含的其他背景变量进行了调整。

结果

根据调查,35%的基本收入领取者表示在 2018 年底有工作,而对照组中只有 28%。与登记研究(分别为 27% 和 25%)相比,这些数字更高,实验组和对照组之间的差异也略大(Hämäläinen 等人,2019、2020a、2020b)。由于调查只描述了试验结束时的横截面情况,我们不知道试验期间就业者的就业时间。

在实验结束时的就业者中,绝大多数(66%)从事全职工作,其余34%从事兼职工作。原则上,芬兰兼职工作的比例(15%)低于许多其他经合组织工业化国家的平均比例(17%)(经合组织,2020b)。此外,芬兰的兼职工作主要集中在零售和服务行业。鉴于此,兼职工作者的比例之高令人惊讶。

对一些人来说,非全勤工作可能是他们目前生活状况下的一种可取的解决办法;对另一些人来说,非全勤工作是非自愿的,这表明他们很难找到全勤工作。对于那些一直游离于劳动力市场之外的人来说,无论是失业还是在家照顾孩子,非全勤工作都有助于他们向开放的劳动力市场过渡。因此,不发达的兼职劳动力市场可能是就业的一个主要障碍。事实上,在调查中,当被问及此事时,多达 67% 的兼职工作者表示希望获得全职工作。

当被问及受访者是如何找到工作时,在对照组中,通过就业和经济发展办公室提供的公共就业服务(PES)联系雇主是最常见的就业途径(28%),而在实验组中,这一数字较低。在实验组中,最常见的重返劳动力市场的途径是与雇主直接联系(占就业者的 32%)。然而,公共就业服务仍然是基本收入领取者寻找工作的重要途径(20%),这就强调了运作良好的就业服务对求职者的重要性。在芬兰的实验中,基本收入领取者并未被排除在公共就业服务之外,其中相当大的一部分人已经在就业和经济发展办公室登记(Hämäläinen et al.)。

就业的原因是什么?

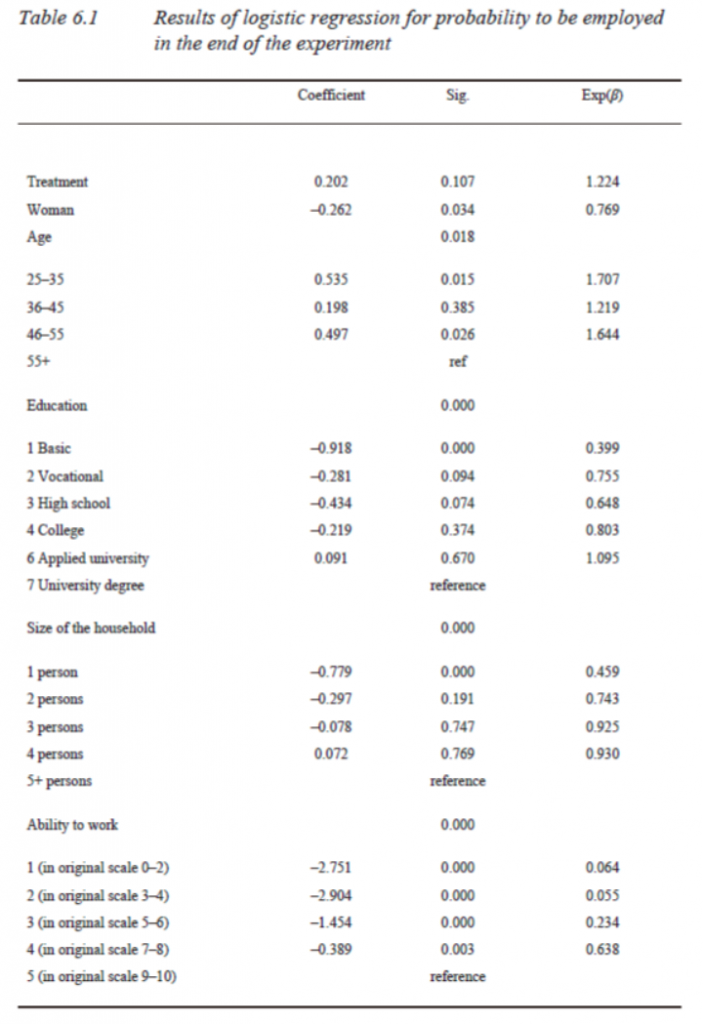

基本收入(待遇)与就业之间存在积极而重要的联系(sig. = 0.007)。在这方面,结果与基于登记册的试验评估结果一致。但是,如果将性别、年龄、教育水平、家庭结构、居住城市和工作能力等因素考虑在内,这种联系就失去了统计意义(表 6.1)。表 6.1列出了实验系数和具有显著性的背景变量系数。

结果表明,获得基本收入对找到工作的贡献不大,居住城市这一系数也不显著。平均而言,男性比女性更有可能找到工作,无可否认的是受教育程度会增加就业概率。与教育程度最高的群体相比,仅受过基础教育的群体的就业概率不到 40%(exp(β) = 0.399)。家庭规模的系数在模型中也很显著。独居受访者的就业概率最低(exp(β) = 0.459)。在属于实验组的独居受访者中,74% 没有工作,其中 62% 为男性。

工作能力是就业的条件

除了适当的技能和教育之外,就业的一个重要前提是工作能力。领取基本收入两年的人对自己工作能力的评价平均高于对照组。实验组中 45% 的人和对照组中 39% 的人在原来的 0-10 分制中表示,他们的工作能力在 9 分或以上。

在回归分析中,工作能力在很大程度上解释了就业情况。在工作能力的所有类别中,就业概率都明显低于参照类别 5,即在原始量表中将自己的工作能力评价为 9 或 10 的人。这与经合组织(OECD)最近发布的《Faces of Joblessness》报告(2020a)一致,该报告指出,健康问题是芬兰人就业的主要障碍之一。该报告的结论是,”与其他经合组织国家相比,芬兰很大一部分失业者表示健康状况不佳是就业障碍”。经合组织在报告中建议,在制定积极的劳动力市场政策时,应特别关注失业者的心理健康问题。

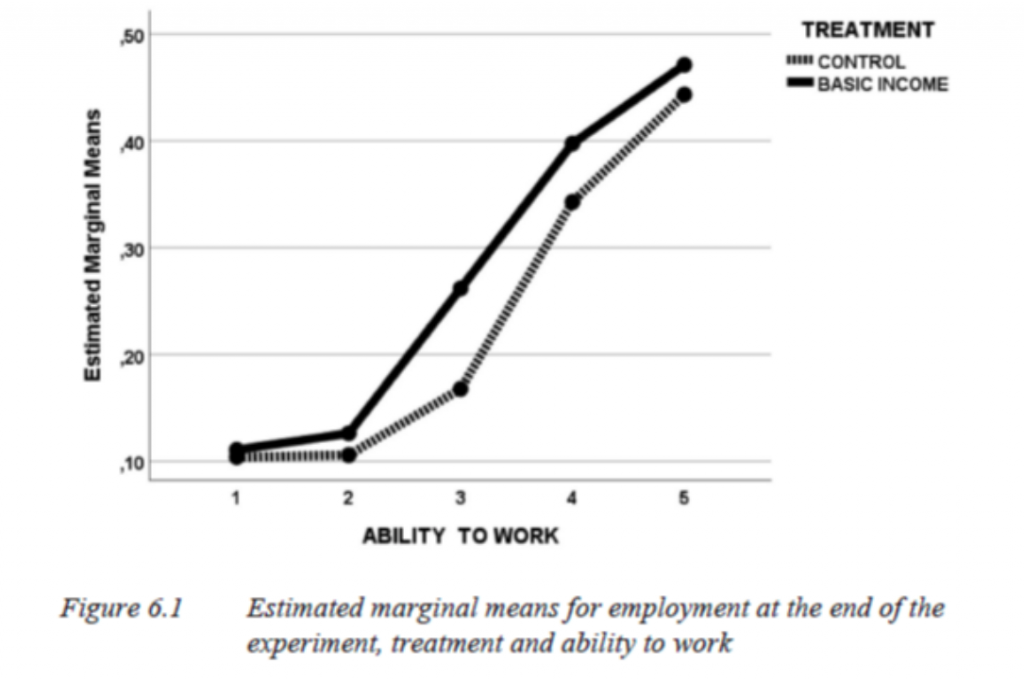

仔细观察处理变量(领取基本收入)与工作能力之间的交互作用可以发现,对于那些工作能力较低(在原始量表中低于 4 分)的人来说,领取基本收入没有任何效果,而对于那些工作能力较高的人来说,我们观察到的是一种正相关关系(图 6.1)。这一结果表明,至少在芬兰的实验中,基本收入使那些工作能力较强的人更容易找到工作。然而,对于那些有身体或精神健康问题的人(可能与低技能有关,见表 6.1)来说,仅靠无条件的社会福利不足以增加劳动力供给;除了体面的收入保障水平外,这部分失业者还需要医疗、就业和社会服务。

我们的理解是,基本收入不过是为那些积累了一些社会和健康问题的人提供的另一种形式的社会转移。取消收入转移制度中的所有条件并不能使这些人受益;他们需要的是以多学科方法设计的负担得起的、可获得的服务,以帮助他们找到重返劳动力市场的途径,过上更有意义的生活。

尽管大部分基本收入领取者在实验结束时都处于失业状态,但我们的研究结果表明,与对照组相比,实验组的再就业可能性更大,因为对照组对自己的工作能力评价较低。在接下来的章节中,我们将考察受访者就业的信心,以及这种信心与表 6.1 中使用的一些背景因素之间的关系。

基本收入与再就业信心

由于缺乏合适的工作、健康问题或缺乏足够的职业技能等各种就业障碍,即使是最积极的失业求职者也可能发现再就业困难重重。之前公布的基本收入实验评估结果显示,在实验结束时,基本收入领取者的整体幸福感明显高于对照组(Kangas 等人,2019 年,2020 年)。我们可以合理地假设,如果幸福感更高,工作能力更强,就更容易实现再就业。当然,如果一个人在申请了几十份工作后,仍然处于失业状态,那么更好的健康状况或幸福感也起不到什么作用。也就是说,求职的先决条件是求职者仍然相信自己有就业的可能。

在调查中,我们要求受访者评估自己在未来一年内的就业可能性,如果他们目前失业或将从目前的工作中失业。毫不奇怪,就业受访者比失业受访者更有信心找到工作。81%的在职者认为,如果他们现在失业,他们会找到工作,而在目前失业的受访者中,这一比例为 51%。此外,基本收入领取者对再就业机会的信心明显高于对照组(分别为 69% 和 56%)。

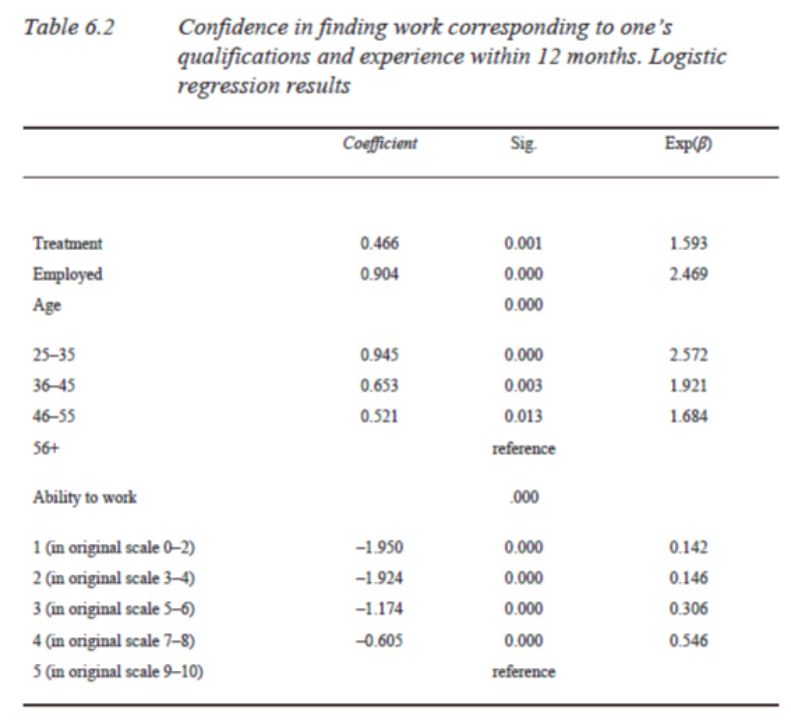

如表 6.2 所示,待遇可以作为找到工作信心的解释。与对照组相比,获得基本收入的受访者相信自己有可能找到工作的概率是对照组的 1.6 倍(exp(β) = 1.593)。因此,与失业者相比,就业者相信自己有可能找到工作的概率要高出 2.5 倍(exp(β) = 2.469)。不足为奇的是,年龄和较低的工作能力会大大降低找到工作的信心。其他背景变量与因变量的相关性不显著。

与工作能力和就业情况一样,图 6.2 显示了找到工作的信心与工作能力之间有趣的相互关系。这对于分开讨论现金福利和实物福利如何帮助人们相信自己有可能找到工作,从而吸引他们重返劳动力市场有重要意义。当自我评价的工作能力较低时,实验组和对照组之间的信心水平没有差别,而在那些认为自己的工作能力良好或很好(在原来的工作能力量表中的数值为 7 至 10)的人中,实验组对找到工作的信心较高。这些结果进一步强调了保健和康复服务的重要性,不仅是对失业者,对每个公民也都是如此。

虽然就业和消除就业障碍背后的机制很复杂,但我们的结果表明,在自我评价工作能力较强的人群中,基本收入、就业和找工作的信心之间存在正相关关系。在调查中,我们还询问受访者在过去两年内,即在基本收入实验期间,是否有机会从事有意义的工作或提高物质生活水平(另见第 10 章)。与对照组的受访者相比,基本收入领取者在这两个问题上给予肯定回答的更多。

讨论

基本收入背后的一个主要动机是,它为人们开辟新的生活途径和转行提供了可能。由于基本收入提供了基本保障并降低了经济风险,因此它被认为是创办新的小型企业的促进因素,在企业的成长期提供经济支持,并在企业失败时最大限度地减少羞耻感(例如,Nooteboom,2013: 213)。

此外,基本收入的支持者认为,在雇佣劳动或依赖性就业消失的社会中,基本收入是一种社会政策模式(Gilber 等人,2020 年)。然而,在这方面,我们的故事在很大程度上是关于社会稳定性的。基本收入在一定程度上促进了就业,但许多在实验开始时失业的人在实验结束时仍处于失业状态。我们也没有发现实验组和对照组在雇员或自营职业者身份方面有任何显著差异。

造成这种静态情况的原因有几个。首先,试验的目标群体是领取芬兰社会保险机构统一失业救济金的失业人员,这意味着他们中的许多人都有过长期失业的经历。其次,基本收入领取者在领取第一笔补助金时就知道实验将在两年后结束,对无条件按月发放计划的终结性的了解不可避免地影响了他们的行为。第三,如果失业者面临包括健康问题在内的多重就业障碍,以基本收入或更传统的收入维持制度形式提供的收入转移是不够的。如上所述,虽然基本收入与健康状况较好的失业者的就业有正相关关系,但与工作能力较低的失业者不存在这种关系。

根据我们的研究结果和本书其他章节介绍的结果,我们可以认为,让人们摆脱筛选和与社会福利制裁相关的经济压力会提高他们的幸福感,从而为学习新技能和获得他们有动力从事的工作创造更好的条件(另见 Kangas 等人,2020 年)。与对照组相比,实验组在寻找工作方面的信心水平更高,这一现象可见一斑。

遗憾的是,两年的实验时间并不长,不足以可靠地观察基本收入对领取者就业能力的长期影响或更普遍的就业影响。毋庸置疑,领取基本收入并不会使领取者突然获得更好的教育、更好的健康或消除其他可能的就业障碍。在一个有基本收入的社会中,就业的积极或消极变化取决于在没有基本收入的制度中影响劳动力供求的相同因素。

此外,当健康问题构成就业障碍时,正如我们所表明的那样,社会福利的条件性就不需要考虑了。为了提高再就业的可能性和进一步激励公民,需要提供服务。在芬兰,就业和经济发展办公室为失业求职者提供服务,市政卫生和社会服务以及教育服务也是如此。这些服务的重点是以客户为导向,向更加强化的多学科工作过渡。体面的经济保障是再就业的必要条件,但不是充分条件。在提供收入转移的同时,还必须提供各种服务,以提高那些面临多重就业障碍的人的就业能力。

参考文献

- Calnitsky, D. (2016). ‘“More normal than welfare”: the Mincome experiment, stigma, and community experience’, Canadian Review of Sociology 53(1), 26–71. Davala, S. (2020), ‘Pilots, evidence and politics: The basic income debate in India’, in Torry, M. (ed.), The Palgrave International Handbook of Basic Income, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 373–87.

- Davala, S., Jhabvala, R., Mehta, S. K. and Standing, G. (2015), Basic Income. A Transformative Policy for India, London: Bloomsbury.

- De Wispelaere, J., Halmetoja, A. and Pulkka V-V. (2019), ‘The Finnish basic income experiment: A primer’, in Torry, M. (ed.), The Palgrave International Handbook of Basic Income, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 389–406.

- Gilber, R., Huws, U. and Yi, G. (2020), ‘Employment market effects of basic income’, in Torry, M. (ed.), The Palgrave International Handbook of Basic Income, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 47–72.

- Haarman, C., Haarman, D. and Nattrass, N. (2020), ‘The Namibian basic income grant pilot’, in Torry, M. (ed.), The Palgrave International Handbook of Basic Income, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 357–72.

- Hämäläinen, K., Kanninen, O., Simanainen, M. and Verho, J. (2019), Perustulokokeilun ensimmäinen vuosi [The First Year of the Basic Income Experiment], Helsinki: VATT Institute for Economic Studies, VATT Muistiot 80.

- Hämäläinen, K., Kanninen, O., Simanainen, M. and Verho, J. (2020a), ‘Perustulokokeilun työllisyysvaikutukset’ [‘Employment effects of the basic income experiment’], in Kangas, O., Jauhiainen, S., Simanainen, M. and Ylikännö, M., Suomen perustu-lokokeilun arviointi [Evaluation of the Finnish Basic Income Experiment], Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, Raportteja ja muistioita 2020: 15, pp. 32–49.

- Hämäläinen, K., Kanninen, O., Simanainen, M. and Verho, J. (2020b), Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti: Rekisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista [The Final Evaluation Report on the Basic Income Experiment: Register-Based Analysis on Labour Market Effects], Helsinki: VATT Institute for Economic Research, VATT Muistiot 59.

- Hum, D., and Simpson, W. (1991), Income Maintenance, Work Effort, and the Canadian Mincome Experiment, Ottawa: Economic Council of Canada.

- Hum, D., and Simpson, W. (1993), ‘Economic response to a guaranteed annual income: Experience from Canada and the United States’, Journal of Labor Economics 11(1, Part 2), 263–96.

- Hum, D., and Simpson, W. (2001), ‘A guaranteed annual income: From Mincome to the millennium’, Policy Options 22(1), 78–82.

- Kangas, O. and Pulkka, V-V. (eds.) (2016), Ideasta kokeiluun? – Esiselvitys perustu-lokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista [From an Idea to an Experiment – Preliminary Report on Alternatives for Basic Income Experiment], Helsinki: Finnish Government, Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2016.

- Kangas, O., Jauhiainen, S., Simanainen, M. and Ylikännö, M. (eds.) (2019), ‘Perustulokokeilun työllisyys- ja hyvinvointivaikutukset: Alustavia tuloksia Suomen perustulokokeilusta 2017–2018’ [‘The basic income experiment 2017–2018 in Finland: preliminary results’], Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 2019: 19.

- Kangas, O., Jauhiainen, S., Simanainen, M. and Ylikännö, M. (eds.) (2020), Suomen perustulokokeilun arviointi [Evaluation of the Finnish Basic Income Experiment], Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, Raportteja ja muistioita 2020: 15.

- Lawrence, P. R. and Nohria, N. (2001), Driven: How Human Nature Shapes Our Choices, San Francisco: Jossey-Bass.

- Muffels, R. and Gielens, E. (2019), ‘Job search, employment capabilities and well-being of people on welfare in the Dutch “participation income” experiments’, in Delsen, L. (ed.), Empirical Research on and Unconditional Basic Income in Europe, Cham: Springer, pp. 109–38.

- Nooteboom, B. (2013), ‘Basic income as a basis for small business’, in Widerquist, K., Noguera, J., Vanderborght, Y. and De Wispelaere, J. (eds.), Basic Income. An Anthology of Contemporary Research, Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 210–15.

- OECD (2020a), Faces of Joblessness in Finland – A People-centred Perspective on Employment Barriers and Policies, Paris: OECD.

- OECD (2020b), ‘Part-Time Employment Rates’, available at https:// data .oecd .org/emp/ part -time -employment -rate .htm (accessed 2 December 2020).

- Prescott, D., Swidinsky, R., and Wilton, D. A. (1986), ‘Labour supply estimates for low-income female heads of household using Mincome data’, Canadian Journal of Economics 19(1), 34–141.

- Sociaal en Cultureel Planbureau (2019), Eindevaluatie van de Participatiewet [Final Evaluation of the Participation Act], Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

- Standing, G. (2020), Battling Eight Giants: Basic Income Now, London: Tauris.

- Van Parijs, P. and Vandeborght, Y. (2017), Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and Sane Economy, Cambridge MA and London: Harvard University Press.

- Widerquist, K. (2013), ‘What (if anything) can we learn from the negative tax experiments?’, in Widerquist, K., Noguera, J., Vanderborght, Y. and De Wispelaere, J. (eds.), Basic Income. An Anthology of Contemporary Research, Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 216–29.

转载请注明:《中国社会分红/基本收入研究网》 浏览量:129 views